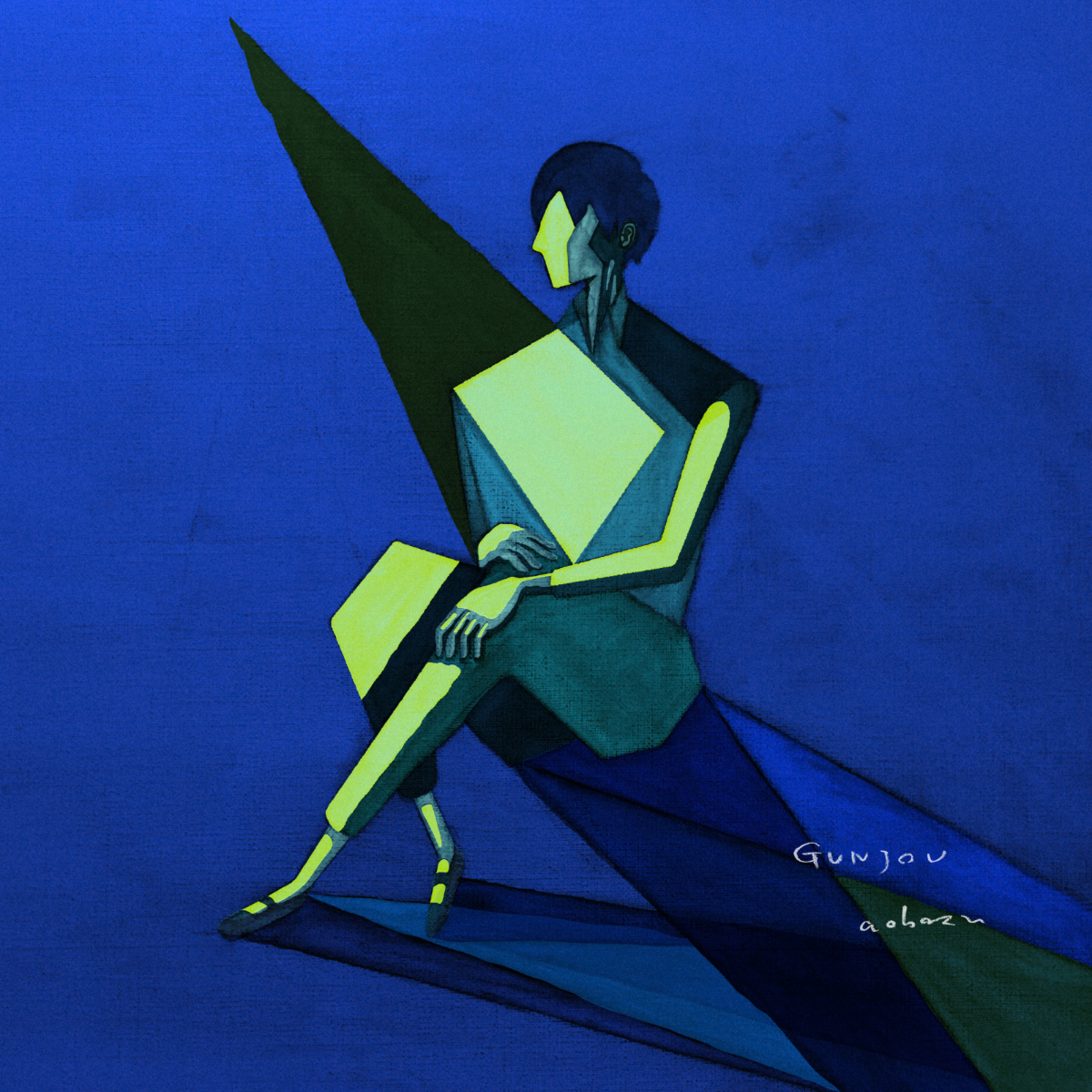

藍坊主の『群青』というデジタルシングルのジャケットをつくりました。

群青で歌われる景色に、身に覚えがあった。

年に10cmもそれ以上も、ぐんぐんと身長が伸びていく。大人になっていく誇らしさより、自分がまだ成長の余地がある子供だということが嫌だった。誰にも見つからないように伏せた横目で、他の連中と自分を見比べる。不釣り合いに伸びた腕の先、手首が細いのが気持ち悪かった。すね毛が薄いのがコンプレックスだった。誰かのガサツさが異常に神経を逆なでる。夜が来ては終わるたび、自分が何か別のものに変わっていく、あまりにも確信めいた実感が恐怖だった。

14歳のころだ。

こんなことを言うと思春期特有の空想的な虚無主義にとりつかれた少年のようだけれど、とても健やかだった。きちんと家に帰ってご飯をたくさん食べて、友達とグラビアアイドルの雑誌をこそこそ観たし、駄菓子屋にたまって時間を浪費した。弱いくせにろくでなしブルースに共感した。好きな子がこっちを見ている自意識は隠しようもない。ロックスターに熱狂して感動したふりをしていた。それでも夕食の後、窓から差す街灯と山の向こうの色、やたら遠くまで聞こえる生活の音と自分が切り離されているように思えて仕方がなかった。

春と夏のはざまの、虫がわめきだす直前の季節。夕暮れが終わって、夜のくる前、街の音も階下の洗い物の音もはっきりと鳴っているのに、植物が伸びていく音が聞こえそうなほど静かだったあの一瞬が、『群青』という曲を聴いて、手に取ることができるほどの現実味を伴ってよみがえるように思った。

ひよことにわとりの中間のような成長過程の醜い自分と、少年期のきらめく自分が同じ身体の中にいた。境界線が曖昧だっただけだ。子供から大人になるさなか、本当に、本当に数多くのものの間にいたんだと思う。

後になって見れば、なめらかなグラデーションを描いていても、渦中からは境界線がよく見えすぎて、もがいていたんだろう。ここを跨いでしまえば、戻りようもなく変わってしまう。性別の境、空想と社会、昼と夜、生と死も、少年と青年も、中と外も、あっちとこっちも。

光線と暗部の境界が無く、曲線と整合性を失ったデッサンで描いたのは誰なんだろうか。

夕暮れが終わると夜が来て、明け方を越えて朝になる。

群青は、青でも黒でも紺でも藍でもない、混ざり合って境界線が曖昧になった、赤も黄色もピンクも含んだ、あの一瞬だけの美しい色だった。

あの異様に静かな窓辺から見たのは、そんな色だった。

そこに座っているのは、紛れもなく僕であり君だった。